復古風彷彿成了時尚圈的全民運動,更是設計師點石成金的大賣點。這波後勢看俏的經典風潮中,除了一片呼應60年代太空科技的金和銀色調之外,視覺強烈的幾何色塊構圖挾著「普普風」更是躍上時尚天橋,成為今年春夏最搶眼的經典。

圖為以擅長針織的德系女裝S.T John招牌之作,垂墜度夠、彈性特佳,又不易縐的特性,使得這件亮麗的小洋裝充滿古典的行動力。

Sony發表最新研發的電子紙顯示器,大小2.5吋,厚度僅0.3 毫米,不但可以彎曲,還能清楚顯示影片。這種顯示器結合薄膜電晶體(TFT)與有機電激發光(OEL)兩種顯示技術,未來可望應用於電視、行動電話或其他裝置。美聯社

Sony發表最新研發的電子紙顯示器,大小2.5吋,厚度僅0.3 毫米,不但可以彎曲,還能清楚顯示影片。這種顯示器結合薄膜電晶體(TFT)與有機電激發光(OEL)兩種顯示技術,未來可望應用於電視、行動電話或其他裝置。美聯社

圖/資生堂提供

圖/資生堂提供 圖/故宮博物院提供

圖/故宮博物院提供

相較於其他學校,Yale SOA 提供的學位沒有那麼廣泛,僅有M.Arch I (三年)、M.Arch II(兩年)、及M.E.D. (Master of Environmental Design,兩年)三種主要學位。換言之Yale SOA雖然將全力集中於建築師的訓練及養成,但都市設計相關議題及訓練已然整合於建築課程之內。

目前系主任為老牌建築師Robert A.M. Stern,師資陣容也非常強大,包含今年開始擔任專任教師的數位建築設計先驅Peter Eisenman,design studio方面則有Zaha Hadid、Greg Lynn、Frank Gehry、Demetri Porphyrios、Ali Rahim等名師帶領。再加上耶魯本身學生數量收的很少(註一),因此學校資源是非常集中的,師生之間的關係也非常密切;系主任Robert Stern可以當場叫出每一位學生的全名,可見老師與學生之間的互動頻繁程度。

Yale是個非常注重實做的學校,studio空間裡堆了滿坑滿谷的實體模型,學生之間互相學習及合作向心力非常高,如年度系刊Perspecta及季刊Constructs均由學生負責編輯。系館內的評圖空間暱稱Pits,位於各Studio樓層空間中央的降低區塊,便於全校學生參與評圖與討論,為整個Yale建築教育的核心場所。將設計融入社區與居民生活也是該系目標之一,每年都會跟附近當地居民舉辦一個design + build studio,跟居民或社區合作設計並親手建造一棟民宅。在學術理論與史論方面也有很扎實的課程,並有著名評論家如Vincent Scully,Leon Krieger加持。

雖然系主任Robert Stern是有名的後現代主義建築師,並且Yale SOA向來以扎實的建築訓練著稱,但並不代表它的建築教育較為傳統保守或落後;數位設計教學方面則由Peter Eisenman及Ali Rahim等擁有數位專長的建築師領軍, Rapid Prototyping 3D Printer、三軸、五軸CNC車床、Laser Cutter等設備應有具全,在數位設計及數位製程方面也不落人後的陣容,確保Yale SOA在傳統與前衛各領域的均衡發展。國際觀方面,則以近年來持續舉辦的德國柏林及中國上海design studio為代表。

Yale校園景觀之美號稱長春藤聯盟之首,除了建築系館A+A Building以外更有兩棟Louis I. Kahn大師的名作比鄰而居,分別為Yale University Art Gallery及Yale Center for British Art;另外有SOM早期經典作品Beinecke Rare Book and Manuscript Library,Eero Saarinen的David S Ingalls Hockey Rink,及Marcel Breuer設計的Becton Engineering and Applied Science Center。 ↗ A+A Building 一樓展覽空間,正在展 UN Studio 作品

↗ A+A Building 一樓展覽空間,正在展 UN Studio 作品 ↗ 工作室與評圖空間

↗ 工作室與評圖空間 ↗ 展覽板

↗ 展覽板

相關網站::耶魯大學 建築學院 Yale SOA: School of Architecture::

@撰文/攝影:黃立書/http://forgemind.net

↗ MIT 走廊評圖

↗ MIT 走廊評圖 ↗ MIT Media Lab一角

↗ MIT Media Lab一角 ↗ MIT 學生作

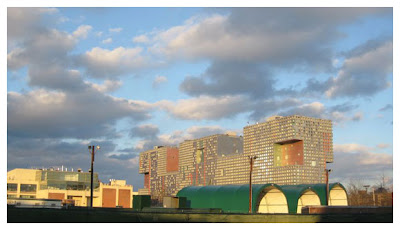

↗ MIT 學生作 ↗ Steven Holl 設計 Simmons Hall 宿舍

↗ Steven Holl 設計 Simmons Hall 宿舍 ↗ Gund Hall 一樓

↗ Gund Hall 一樓 ↗ 有名的階梯狀工作室空間

↗ 有名的階梯狀工作室空間 ↗ Corbusier 設計的Carpenter Center

↗ Corbusier 設計的Carpenter Center

>>相關網站::Harvard GSD

::::Harvard GSD studio 相片::

@撰文/攝影:黃立書/http://forgemind.net

↗ Bernard Tschumi 設計的學生活動中心 Alfred Lerner Hall

哥大擁有紐約市區的地理優勢,在都市相關的研究及發展上佔地利之便,師資方面也因地緣關係而能時常引進年輕的紐約新銳建築師,帶領學生探討新一波的建築思維。系主任Mark Wigley自上任以來便強調哥大希望能培養更全面且具前瞻性的建築師(The Expanded Architect),甚而重新定義建築師的傳統範疇,使其涵蓋到社會、經濟、政治面等等,積極推動建築師這個行業的進化。在哥大任教的老師們包含老牌建築評論家如Kenneth Frampton,中生代建築師如Stephen Holl,新生代建築師如Lise Anne Couture,Hani Rashid ,Greg Lynn等等。哥大向來以強烈的實驗性,前瞻性的建築研究聞名,紮實的3D視覺呈現課程搭配先進的電腦輔助設計,包含 generative components、Java scripting / Maya MEL、algorithmic design、emergent strategies等等。

Avery Hall 空間不大,哥大學生人數又多,MArch、AAD、AUD各招收80人,因此系館裡總是塞滿了人;但這也是哥大最大的優勢,來自世界各地的精英,將於這個高密度的環境共處一年,學生之間的互動與學習機會非常頻繁。更不用說紐約市這個最大的建築實驗場,藝文活動,博物館,街頭抗議活動,無時無刻都發生著有趣事情的城市;相信環境是最大導師的人們,這個環境絕對是最適合你的。

值得一提的校園建築則有 Bernard Tschumi 設計的Alfred Lerner Hall學生活動中心。

班尼頓在夏季以三大系列呈現不同氣氛,其中以原始為主題的叢林花卉系列,大朵綻放的花卉,有不同的原始美感。日比/提供

班尼頓在夏季以三大系列呈現不同氣氛,其中以原始為主題的叢林花卉系列,大朵綻放的花卉,有不同的原始美感。日比/提供

超級名模凱特摩絲30日參加位於倫敦牛津街的英國時裝店Topshop首賣,她設計的時裝很受年輕少女喜愛。圖/歐洲圖片新聞社提供

超級名模凱特摩絲30日參加位於倫敦牛津街的英國時裝店Topshop首賣,她設計的時裝很受年輕少女喜愛。圖/歐洲圖片新聞社提供 H&M請瑪丹娜這樣的大牌,設計部分女裝並為品牌站台代言,無非是要滿足消費者「連瑪丹娜、林志玲也穿」的偶像認同心理。圖/H&M網站提供

H&M請瑪丹娜這樣的大牌,設計部分女裝並為品牌站台代言,無非是要滿足消費者「連瑪丹娜、林志玲也穿」的偶像認同心理。圖/H&M網站提供 ZARA不走名流代言,採的是精品街卡位策略。圖/ZARA網站提供

ZARA不走名流代言,採的是精品街卡位策略。圖/ZARA網站提供

捧著40萬元,排隊2年才能買到一只Hermes柏金包;和每周上新貨,一件只賣9歐元(約400元台幣)的時髦T恤,這兩極化消費的戰爭已在時尚圈開打。

最近,挾著強調「快速供貨、價格便宜」引爆全球時尚趨勢,進而大舉入侵亞洲香港等地的ZARA,和剛在上海大開旗艦店的H&M兩大服飾連鎖系統,以行銷、價格取代設計,關鍵就在於3天換季、一周出貨260萬件、每天新開1.5店的「效率」。

這股「平價奢華風」是大勢所趨,還是短暫的商業操作?未來怎麼吹?ZARA、H&M和尚未進軍亞洲的TOPSHOP三大品牌,絕對是牽動市場的風向球。

搶食e世代 更快更便宜

從欲望到商品、從製作到行銷、從遙不可及到人人買得起,ZARA不但改變了精品的消費習性,也大大顛覆了時尚的遊戲規則。「一手包攬設計、物流到行銷,」ZARA成功的模式除了大眾化的訂價,更贏在市場。包括對流行敏感度的節奏,和從打版製作到全球布點的鋪貨效率。「反過來,由下往上推衍,」現在流行什麼?第一線大眾喜歡什麼?網路普及化,可以搜尋、比價的資訊世界,消費大眾「變聰明,但也失去購買忠誠度。」速食流行風正是因應時代需要。要更快、更便宜,但仍要給我風格。

擠進精品街,和LV分杯羹

ZARA捨登大幅廣告,而把預算全砸在緊釘全球名牌林立、最繁華、地價最貴的主要街道設店的「卡位」策略,讓逛完LV、CHANEL的消費者突然發現,只要花不到1/10的錢,也可以享有一線精品的風格。

一位在巴黎H&M店裡不禁買到手軟的台灣服裝採購笑著說,雖然和名牌比起來,品質和做工都還有待加強,「但是,一件不超過10歐元的素色T恤,髒了就丟,也不可惜。」

請大牌背書,花大錢造勢

雖然開店當老二,「速食流行」連鎖店請名流造勢卻絕不手軟。H&M在香港中環店開張,流行天后背書的一件絲質小洋裝,599港元就可以「變身瑪丹娜」,搶到連港星都沾沾自喜。

萬寶龍台灣總經顧吉濤指出,從消費心理學角度來說,「連瑪丹娜、林志玲都穿,就對了」這的確比精品形象廣告更有效。

@2007/04/30 聯合報